ArmAT und aufrechter Gang

7. Januar 2010Die Entwicklung des aufrechten Ganges gehört traditionell zu den zentralen Fragestellungen, wenn es um die Evolution unserer Vorfahren geht. Der Beitrag, den die Armed Ape Theory zu dieser Frage leisten kann ist jedoch vergleichsweise gering (gemeint ist: im Vergleich zu anderen zentralen Fragestellungen - nicht im Vergleich zu anderen Erklärungsansätzen für den aufrechten Gang). Dies liegt daran, dass der aufrechte Gang sehr früh entwickelt wurde, vermutlich vor über 5 Millionen Jahren. Der zeitliche Schwerpunkt der Anpassungen an das Werfen liegt dagegen im Bereich von ca. 2 Millionen Jahren vor unserer Zeit.

Angesichts des Körperbaus der Australopithecinen und der Hinweise darauf, dass diese auch Savannen - Ressourcen in beachtlichem Umfang genutzt haben gehe ich immer noch davon aus, dass sie Waffen intensiver nutzten, als wir es von rezenten Schimpansen kennen. Der aufrechte Gang erhöhte dabei einerseits ihre Leistungsfähigkeit im Umgang mit Stöcken und Steinen und verringerte andererseits ihre Chancen auf eine erfolgreiche Flucht. Im “Zeitalter der Werfer” habe ich dies zum Anlass genommen, um zu den zahlreichen ohnehin diskutierten (und in der Regel nicht allzu glaubwürdigen) Thesen, warum es zur Entwicklung des aufrechten Ganges gekommen sei, eine weitere zu stellen. Ich habe vermutet, dass es sich bei der Umstellung auf den aufrechten Gang auch schon um einen frühen Teil der Anpassungen an das Werfen gehandelt hat, wobei neben der Tätigkeit des Werfens selbst auch der Transport von Steinen Erwähnung fand. Eher am Rande habe ich damals auch darauf hin gewiesen, dass neben geworfenen Steinen bei den Australopithecinen auch Stöcke eine erhebliche Rolle gespielt haben könnten, so dass auch Anpassungen an die Nutzung dieser Waffen eine denkbare Erklärung für die Entwicklung des aufrechten Ganges darstellen. Ich war mir allerdings auch der Tatsache bewußt, dass Überlegungen zur Entwicklung des aufrechten Ganges ausgesprochen spekulativ sind. Der Umfang der verfügbaren Evidenz zu diesem Vorgang ist einfach zu gering um Hypothesen wirksam auf die Probe stellen zu können. Es war mir daher sehr wichtig fest zu stellen, dass es für meine Überlegungen zum Verlauf der letzten 2.5 Millionen Jahre der menschlichen Evolution völlig irrelevant ist, ob es sich bei den Eigenschaften der Australopithecinen, die ihnen bei der Nutzung von Waffen zum Vorteil (immer im Vergleich zu rezenten Schimpansen) gereichten bereits um echte Anpassungen an diese Tätigkeiten handelte oder um Präadaptationen, die sich als Anpassungen an andere Tätigkeiten entwickelt hatten.

Im Vergleich zu meinen Überlegungen z.B. zur Gehirnentwicklung waren meine Ausführungen zum aufrechten Gang im ZdW also wesentlich spekulativer und schwerer zu überprüfen. Sie stellten keineswegs den Kern meines Modells der menschlichen Evolution dar - und doch sind es ausgerechnet diese Überlegungen, die bisher den größten Teil der - allerdings insgesamt sehr bescheidenen - Reaktionen aus der deutschen Fachwelt nach sich zogen. Holger Preuschoft hat mir bescheinigt, dass meine Überlegungen aus anatomischer Sicht durchaus Sinn machen. Es wäre wirklich zu begrüßen, wenn andere Wissenschaftler sich aufraffen könnten die Teile meines Modells, die in ihre jeweilige Zuständigkeit fallen einer ähnlichen Überprüfung zu unterziehen. Auch Carsten Niemitz ist auf meine Überlegungen zur Entwicklung des aufrechten Ganges in seinem Buch “Das Geheimnis des aufrechten Ganges” eingegangen - allerdings hat er sich dabei wohl auf das gestützt, was bei einem flüchtigen Überfliegen meines Buches in seiner Erinnerung hängen geblieben ist. Jedenfalls hat er mein Modell der menschlichen Evolution völlig falsch dargestellt und sich bei seiner Diskussion darauf beschränkt dieses Zerrbild zu kritisieren. Ich habe im ZdW ganz klar die Abwehr von Fressfeinden als die Tätigkeit in den Vordergrund gestellt, die zur Entwicklung des aufrechten Ganges geführt haben könnte. Niemitz unterstellt mir angenommen zu haben, dass Revierkonflikte mit Artgenossen entscheidend gewesen seien. Es ist zwar korrekt, dass derartige Konflikte in meinem Modell eine entscheidende Rolle spielen - aber das gilt ausdrücklich nur für die letzten 2 Millionen Jahre. Mit Verwunderung musste ich zur Kenntnis nehmen, dass es anscheinend dem Philosophen Peter Sloterdijk wesentlich leichter gefallen ist die Kernaussagen meines Buches richtig zu erfassen als dem Paläoanthropologen Carsten Niemitz. Aber schauen wir uns doch einmal genauer an, was dieser Fachmann zu meiner Theorie zu schreiben hatte. Er hat mir immerhin den Ehrenplatz am Ende der von ihm (in der Regel zurecht) zerpflückten Hypothesen zur Entstehung des aufrechten Ganges eingeräumt und verdient daher eine eingehende Würdigung. Ich werde seinen Text nun abschnittsweise zitieren und jeweils meinen Senf dazu geben:

” Anpassungen an das Werfen, so eine neue Theorie von Kirschmann, sei einer der wesentlichen Antriebe für die Evolution des Menschen gewesen.” …

Vielen Dank für die Blumen - von einer Theorie zu sprechen, traute ich mich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht - dafür habe ich einen viel zu hohen Respekt vor diesem Begriff. Im ZdW sprach ich noch von einem “Modell”, erst heute, nach 10-Jähriger “Reifezeit” gestehe ich meinen Überlegungen den Rang einer wissenschaftlich begründeten Theorie zu.

… “Nach dieser in vieler Hinsicht interessanten Theorie hätten die Vormenschen in verhaltensgenetischer Übereinstimmung mit Schimpansen ebenfalls feindselig-kämpferische, kriegsähnliche Auseinandersetzungen ausgefochten. dies sei ein Antrieb für die Aufrichtung der Urhominiden gewesen.” …

Dies ist falsch. Im ZdW habe ich vermutet, daß die Aufrichtung im Zusammenhang mit dem Vorstoß in Savannenhabitate statt gefunden habe, als Reaktion auf die höhere Gefährdung durch Raubtiere in diesem Lebensraum. Die kriegsähnlichen Auseinandersetzungen spielen erst beim Übergang zum Homo erectus eine Schlüsselrolle für meine Theorie. Interessanterweise hat Niemitz bei der voraus gegangenen Behandlung anderer Savannen-Theorien das Raubtier-Problem klar ausgearbeitet und deutlich gemacht, daß nach seiner Ansicht keine der anderen angebotenen Thesen eine echte Erklärung dafür bietet, daß langsame, bipede und nicht allzu große Homininen es sich leisten konnten in die Savanne hinaus zu gehen, wie dies z.B. die Fußspuren von Laetoli belegen. Auch er selbst bietet mit seiner Hypothese noch nicht einmal im Ansatz eine Erklärung für dieses Rätsel, das mich im ZdW zu der Annahme geführt hatte, daß diese Homininen bewaffnet gewesen sein müßten. Ausgerechnet bei der einzigen von ihm zitierten Hypothese, die eine echte Lösung für das auch von ihm thematisierte, für Zweibeiner in der Savanne kritische Raubtier-Problem anbietet “vergißt” Carsten Niemitz die Stichhaltigkeit der Argumentation zu überprüfen.

… “Unter frei lebenden Schimpansen gibt es tatsächlich enorm brutale Überfälle und Kämpfe, die ohne weiteres zum Tod des überfallenen Tieres führen können. Wie gezielt und schnell Würfe von Menschenaffen sein können, erlebte ich erst wieder im letzten Sommersemester, als ich mit meinen Studenten im Zoologischen Garten Berlin die Primatologievorlesung hielt.

Der Chef der einen Gorilla-Gruppe, “Derrick”, kennt mich seit vielen Jahren. Wenn ich allein komme, grüßt er mich, gewissermaßen mit einem freundlich zwinkernden Seitenblick. Wenn ich aber mit meiner “ganzen Horde” komme, bei der ich die zentrale Person, sozusagen das Alpha-Männchen jener Menschengruppe, bin, dann findet er meinen Besuch meistens weniger nett. Eines Tages setzte er sich unweit meiner Studentengruppe ruhig in seinem Gehege hin, beobachtete uns und nestelte ein wenig mit den Fingern. Ich erkannte jedoch nicht, dass er nicht mit seinen eigenen Fingern am Boden spielte, sondern dass er heimlich ein paar Erdklumpen zusammenkratzte - die er mir plötzlich und zielsicher ins Gesicht warf. Kein Augenblick mehr, um sich zu ducken! Gott sei dank war kein Steinchen mit dabei - und meine Brille blieb heil. Aber dieser erfolgreiche Werfer ist keineswegs aufrecht, sondern ein Vierfüßer.” …

Sollte diese nette Anekdote etwa so etwas wie ein Gegenargument sein - zumindest der letzte Satz läßt auf diese Intention schließen. Bei genauerer Analyse enthält er wenn überhaupt, dann nur Argumente für die Werfer-Hypothese. Dass Menschen nicht die einzigen Affen sind, die Werfen können und dies gelegentlich auch tun ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass es überhaupt zur Spezialisierung auf das Werfen kommen konnte und wurde von mir selbstverständlich im ZdW als Argument für das Modell eingehend erörtert. Nur ein Vorfahre, der bereits einiges auf diesem Gebiet zu leisten vermochte konnte positiv selektiert werden, wenn er sich beim Vorstoß in die Savanne auf diese Tätigkeit stützte. Einem sich nähernden, hungrigen Löwen gegenüber hätte er sich aber bestimmt nicht hin gehockt und versucht ihn mit einem Wurf erst dann zu überraschen, wenn der Löwe keine Zeit mehr zum Reagieren gahabt hätte. Vielmehr hätte er eine Imponierveranstaltung, vermutlich auf zwei Beinen, durchgeführt und diese mit dem Wurf gekrönt. Und er hätte dabei sicher einen ordentlichen Stein - sofern vorhanden - einigen Erdkrumen vorgezogen.

Auch Menschen können natürlich sitzend werfen. Mit fixiertem Oberkörper - also einem Wurf aus der Schulter heraus - erreichen geübte Werfer immerhin bereits die Hälfte ihrer maximalen Abwurfgeschwindigkeit. Aber halbe Geschwindigkeit bedeutet auch halben Impuls, doppelte Reaktionszeit für den Gegner, ein Viertel der kinetischen Energie und ein Viertel der Reichweite. Das ist in etwa das, was ich aus rein anatomischer Sicht auch Schimpansen oder Gorillas theoretisch zutrauen würde - das sind immerhin Abwurfgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h und Reichweiten über 30 Meter. Tatsächlich gemessene Würfe mit Steinen bleiben jedoch bisher weit hinter diesem theoretischen Potential und sind in der Regel schlecht gezielt, häufig mißglücken sie sogar so gründlich, dass der Werfer selbst in Gefahr gerät, sich zu verletzen. Nur anekdotische Erzählungen über Würfe mit Kot, oder wie hier, mit Erdklumpen erwecken den Anschein, als würden unsere nächsten lebenden Verwandten dieses theoretische Potential gelegentlich ausschöpfen und dabei ausgesprochen zielsicher agieren. Dies hat vermutlich mehrere Gründe.

Der erste Grund ist die subjektive Wahrnehmung von Lebewesen in deren Evolution das Beworfenwerden über 2 Jahrmillionen hinweg eine zentrale Rolle gespielt hat. Wir neigen instinktiv dazu es sehr ernst zu nehmen, wenn wir beworfen werden, und wenn mangels Erfahrungen mit geübten Menschen ein Affe der imposanteste Werfer ist, mit dem wir es je zu tun gehabt haben, dann räumen wir dem Affen in unserem Weltbild einen unverdient hohen Rang als Werfer ein. Der Mimikry-Effekt funktioniert nach ähnlichen Prinzipien - eine harmlose Schwebfliege wird gelegentlich für gefährlich gehalten, weil sie einer Wespe ähnelt. Ein Polizist, der bei einer Demo mit Pflastersteinen beworfen worden ist und seine Gesundheit nur dem Schutzhelm verdankt, den er vorsorglich getragen hat, kann über die Sorge, die Prof. Niemitz hier wegen seiner Brille an den Tag gelegt hat nur müde lächeln.

Ein zweiter, möglicher Grund ist die Art der Wurfgeschosse. Kot und Erdklumpen lassen sich besser Handhaben, als ein Stein. Letzterer besitzt ein nennenswertes Trägheitsmoment und daher ein “Eigenleben”. Gelingt es aber nicht, ihn bei einem Wurf mit voller Kraft zu kontrollieren, dann bringt man womöglich sich selber in Gefahr. Schimpansen in freier Wildbahn, die tatsächlich mit Steinen werfen, neigen vermutlich dazu, ihre Kräfte aufgrund entsprechender schmerzhafter Erfahrungen so weit zu zügeln, dass sie den Stein einerseits mit einiger Wahrscheinlichkeit noch kontrollieren können und andererseits das eigene Risiko für den Fall, das es doch nicht klappt, begrenzt wird. Ich vermute auch, dass Kot bzw. eine Vielzahl von Erdklumpen als Wurfgeschosse über eine gewisse Schrot - Charakteristik verfügen, so dass beworfene Personen auch bei schlecht gezielten Würfen noch getroffen werden können. Dies erweckt dann Den Eindruck von Zielgenauigkeit und macht - zusammen mit unserem angeborenen Respekt vor aggressiven Werfern - auf subjektivem Erleben beruhende, anekdotische Erzählungen weitgehend unbrauchbar. Konkrete Meßreihen wären äußerst wünschenswert.

Warum haben Primatologen es bis heute nicht für nötig erachtet gefangene Menschenaffen von klein auf im Umgang z.B. mit Baseballbällen zu üben und auf diese Weise zuverlässige Vergleichswerte für das Leistungspotential von Menschen und Menschenaffen beim Werfen zu gewinnen? Es sind immerhin schon fast 140 Jahre vergangen, seit Darwin einen möglichen Zusammenhang zwischen dem gezielten Werfen einerseits und der Evolution der Hand und des aufrechten Ganges andererseits aufgewiesen hat. Es ist beschämend, dass Primatologen auch heute noch auf Anekdoten zurückgreifen müssen, um hier überhaupt etwas zur Diskussion beitragen zu können.

… “Leider ist auch diese Theorie des Werfens als Auslöser für Aufrichtung monokausal.” …

Ich liebe Paläoanthropologen, die sparsame Erklärungsansätze zurückweisen, weil sie sparsam sind. Sie benehmen sich wie meine kleine Tochter vor einigen Jahren, die nach ein paar gescheiterten Anläufen Fahrradfahren zu lernen wütend das Fahrrad in die Ecke warf und erklärte, dass sie es nie lernen würde. Der Hinweis, dass alle anderen Menschen es letztlich auch geschafft haben, hilft bei einem derartigen, schmollenden Kind wenig - und bei (einigen) Paläoanthropologen ebenso. Seit Darwin mit seiner Evolutionstheorie - einem klassischen Beispiel für einen erfolgreichen und ausgesprochen sparsamen Erklärungsansatz - die theoretischen Grundlagen für die Paläoanthropologie geschaffen hat, sind die Erforscher des menschlichen Ursprungs immer wieder mit sparsamen Erklärungsansätzen baden gegangen und stehen nun schmollend in der Ecke und verkünden allen Ernstes, dass Sparsamkeit auf ihrem Fachgebiet im krassen Gegensatz zu allen anderen Naturwissenschaftsdisziplinen kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Ausschlußkriterium für Hypothesen sei. Günter Bräuer - der bei mir nebenbei bemerkt unter dem Verdacht steht, der intelligenteste Paläoanthropologe Deutschlands zu sein - hat mir gleich bei unserer ersten Begegnung eröffnet, dass es seiner Ansicht nach keine einfache Erklärung für die menschliche Evolution geben könne. Dabei wies er auf die verwirrende Komplexität der verfügbaren Evidenz hin. Wenn man dieser Argumentationslogik jedoch zu folgen bereit ist, dann gelangt man zu dem Schluß, das es so etwas wie Darwins Evolutionstheorie gar nicht geben kann.

Aber es gibt immer Hoffnung - meine Tochter hat längst gelernt Fahrrad zu fahren. Von den Paläoanthropologen sollten wir nicht erwarten, dass sie ihre Schwäche genauso schnell überwinden - Erwachsene lernen langsamer als Kinder und solange sie schmollend in der Ecke stehen, lernen sie gar nicht. Übrigens ist meine Theorie gerade beim aufrechten Gang genau genommen leider nicht ganz so monokausal wie von Niemitz verkündet.

… “Aber wenn man schon das Verhalten der Schimpansen als Erklärung bemüht, sollte jenes des Menschen als Basis für die Überzeugungskraft passen. Für Anpassungen an werfendes Verhalten gibt es in den ersten Millionen Jahren der aufrechten Menschheit keine Belege. Mit Sicherheit waren die Menschen erst lange nach ihrer Entstehung zielende Werfer, nämlich nachdem sie die Jagdwaffe der Speere vor rund 400 000 Jahren erfunden hatten.” …

Wer im Glashaus sitzt, sollte bekanntlich nicht mit Steinen werfen. Hier stellt Niemitz an mich Forderungen, die er mit seinem eigenen Ansatz noch weniger erfüllt, als ich. Immerhin gibt es in der archeologischen Überlieferung seit mindestens 2,5 Millionen Jahren Steine, die von unseren Vorfahren nachweislich herumgetragen wurden und sich hervorragend als Wurfsteine geeignet haben. Und wie Carsten Niemitz selbst erwähnt sind die ältesten nachgewiesenen Wurfspeere der Menschheit beachtliche 400 000 Jahre alt - die ältesten Belege für die Nutzung von Meeresressourcen am Pinnacle Point, die einigermaßen zu seiner eigenen These passen würden sind noch nicht einmal halb so alt.

Um ehrlich zu sein, bin ich mit der archäologischen Fundsituation in der Tat aus Sicht der Entwicklung des aufrechten Ganges nicht ganz zufrieden - wenn unsere Vorfahren tatsächlich beim Übergang zur Bipedie Steine zu ihrer Verteidigung mit sich herum getragen haben, dann sollten sich auch in entsprechend alten Fundschichten entsprechende Steine abseits ihrer natürlichen Lagerstätten finden lassen. Dies ist jedoch nach bisherigem Forschungsstand erst seit ca. 2,6 Millionen Jahren der Fall. Sollte dies so bleiben, dann wäre es sinnvoll zumindest den Transport von Steinen aus dem Erklärungsansatz zu streichen. Die Entwicklung des aufrechten Ganges im Kontext von Anpassungen an die Nutzung von natürlich vorkommenden Waffen, wie Stöcken und Steinen zu sehen, hätte aber immer noch den Vorteil, erklären zu können, wieso Australopithecinen es sich leisten konnten aufrecht gehend und ohne lange Eckzähne in die Raubtierverseuchten Savannen vor zu stoßen.

… “Ob Steine als ebenso einfache wie effektive Distanzwaffen bei Auseinandersetzungen zwischen Urhominiden ebenso selten eingesetzt wurden wie bei heutigen Menschen fast aller Kulturen, muss offen gelassen werden. Mit Speeren ausgetragene Kämpfe, wie sie in Neuguinea zu beobachten sind, stellen eine fast absolute Ausnahme dar. Außerdem sind sie mit Sicherheit kulturell sehr viel jünger als der funktionell-anatomische Erwerb der Africhtung in der Evolution. Hingegen wird, anstatt mit Steinen zu werfen, bis in heutige Zeiten ebenso lustvoll wie grimmig gerauft. Wie wir alle wissen geschieht dies nicht nur in schriftlosen Kulturen! Und auch bei Schimpansen gilt dieselbe starke bevorzugung.” …

Und wieviele rezente Populationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen nennenswerten Beitrag Ihrer Ernährung watend im Uferbereich erwerben? (klirrr)

Sich mit Steinen zu bewerfen ist viel zu gefährlich, um dies spasseshalber zu tun. Kleinkinder fangen schon sehr früh an, sich im Werfen zu üben und Eltern fangen heute ebenso früh an, sie daran zu hindern. Wir erlernen das Werfen nach einem angeborenen Lernprogramm - wir benötigen dafür ebenso wie beim aufrechten Gang keine Unterweisung, was wir jedoch sehr wohl brauchen, ist ausreichende Übung. Schon im Altertum waren Spitzenleistungen im Werfen in der Bevölkerung nur noch dünn gesät. Steinewerfer wurden zwar gerne in spezialisierten Einheiten eingesetzt - wie zum Beispiel von Alexander dem Großen in der Entscheidungsschlacht gegen die Perser, diese Einheiten rekrutierten sich aber bereits aus Hirten. Wo es Wölfe gibt, üben sich Hirtenjungen auch heute von frühester Kindheit an im Steinewerfen - weil sie damit ein sehr sparsames und effektives Hilfsmittel zum Schutz ihrer Herden an die Hand bekommen. Für Wölfe genügen hierbei selbst die Wurfleistungen geübter Knaben. Für den Einsatz gegen gepanzerte und mit moderneren Waffen ausgestattete Gegner waren auch erwachsene Steinewerfer dagegen schon in der Antike nur noch als Spezialeinheit innerhalb einer integrierten, aus verschiedenen Waffengattungen zusammengesetzten Armee zu gebrauchen, spielten darin jedoch immer noch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auch um auf Menschen zu stoßen, die sich mit Wurfspeeren bekämpft haben muß man nicht erst nach Neuguinea schauen. Die Wurfleistungen unserer eigenen Vorfahren haben die Römer derart beeindruckt, dass sie ihnen in Ableitung von ihrer bevorzugten Waffe, dem (auch für den Nahkampf geeigneten) Wurfspeer Ger den Namen Germanen gaben. Das Werfen von Speeren spielte sowohl für die griechische als auch für die römische Kriegsführung in der Antike eine bedeutende Rolle - dennoch wurden gleichzeitig immer noch auch Wurfsteine, oder, wie durch die Römer in der Varusschlacht, geworfene Bleikugeln eingesetzt. Fortschreitende Waffentechnik einerseits und mangels Übung ebenso fortschreitende Degeneration der Wurfleistungen andererseits ließen Werfer in Europa im weiteren Verlauf von den Schlachtfeldern verschwinden - bis zu einer gewissen Renaissance infolge der Entwicklung von Handgranaten. Wo bei gewalttätigen Konflikten keine höher entwickelte Waffen zur Verfügung stehen, sind geworfene Steine auch heute die bevorzugte Waffe. Man kann das bei so ziemlich jeder außer Kontrolle geratenden Demonstration rund um die Welt beobachten.

Wo man werfen kann, ohne andere zu verletzen, wird dies trotz mangelnder Übung auch heute noch mit Begeisterung praktiziert. Eine Schneeballschlacht ist mit Sicherheit kein geringeres Vergnügen als miteinander raufen. Auch die beliebtesten Mannschaftssportarten verweisen auf unsere Werfer-Natur. Wenn es nicht darum geht mit der Hand gezielt zu werfen, wie beim Baseball, Basketball oder Handball, dann doch zumindestens darum, irgendetwas entferntes mit irgendeinem Gegenstand zu treffen - wie das Tor mit dem Ball beim Fußball. Das Handspiel ist beim Fußball gerade deswegen verboten, weil wir unter Zuhilfenahme der Hände zu geschickt wären. Mit einem Handikap ist das Spiel interessanter - dennoch nutzen wir dabei eine Vielzahl von Werfer-Anpassungen - insbesondere des Gehirns. Große Entfernungen müssen geschätzt, Flugbahnen vorhergesehen werden usw.. All das geht beim Menschen nur so gut, weil er ein spezialisierter Werfer ist. Und die Freude am Treffen beruht beim Fußball auf den gleichen angeborenen Mechanismen, wie beim Dosenwerfen auf dem Jahrmarkt.

Mit aktuellen oder aus geschichtlichen Zeiträumen bekannten Beobachtungen werfender Menschen kann man mühelos viele Bücher füllen, das Alles ist jedoch nach meiner Einschätzung im Wesentlichen nur Kosmetik. Ich habe im ZdW in aller Deutlichkeit klar gemacht, dass man sehr leicht in die Irre läuft, wenn man herausgegriffene Aspekte des komplexen und sehr vielseitigen Verhaltens moderner Menschen zur Grundlage für Überlegungen über den Verlauf der menschlichen Evolution macht. Man muß sich irgendwann entscheiden, ob man in erster Linie nach belastbaren Belegen für seine Theorie, oder nach plakativen, dem Publikum vertrauten Argumenten für deren Vermarktung sucht.

… “Aber nicht nur das Werfen selbst, für das es, beiläufig angemerkt, auch nur bei Männern die sehr guten anatomischen Anpassungen gibt, soll Anlass für die aufrechte Zweibeinigkeit gegeben haben.” …

Dass Männer körperlich deutlich besser für das Werfen optimiert sind, habe ich im ZdW ausführlich behandelt, weil dies ein schwerwiegender Beleg dafür ist, dass es sich beim Werfen um eine echte biologische Anpassungsleistung des Menschen handelt. Hier besteht eine Analogie zu den längeren Eckzähnen, die Männchen bei anderen Primatenarten aufweisen. Grundsätzlich gilt für die meisten Säugetiere die Regel, dass Männchen umso wehrhafter im Vergleich zu den Weibchen sind, je größer die Konkurrenz um die Weibchen ist - je mehr Weibchen also ein erfolgreiches Männchen in der Regel für sich beanspruchen kann. Monogamie führt zu geringer Konkurrenz, was Owen Lovejoy dazu veranlasst in den kurzen Eckzähne der Homininenmännchen einen Hinweis darauf zu sehen, dass unsere Vorfahren bereits beim Übergang zum aufrechten Gang monogam waren. Eine alternative Erklärung zu Lovejoys vielfach kritisierter Paarbildungs-Hypothese bietet die ArmAT mit dem angenommenen, frühen Übergang der Waffencharakteristik von den Zähnen auf die Hände. Mit dem Verlust der Waffencharakteristik der Eckzähne steht nicht mehr zu erwarten, dass Konkurrenz um Weibchen sich in einem entsprechenden Sexualdimorphismus der Eckzähne niederschlägt. Vielmehr ist für Homininen damit zu rechnen, dass sich das Leistungsniveau im Umgang mit Waffen um so mehr zwischen Männchen und Weibchen unterscheidet, je ausgeprägter die Konkurrenz um Weibchen ist. Der ausgeprägte Sexualdimorphismus bei den Wurfleistungen des Homo sapiens verweist daher darauf, dass wir von Natur aus keine monogame Spezies sind.

…“Darüber hinaus soll nach Kirschmann auch der Transport von Waffen ein Anlass für die Evolution der Bipedie gewesen sein. Dies aber würde bedeuten, dass die Waffen, wie beispielsweise Jagdspeere, zeitlich vor oder mit dem aufrechten Gang erworben wurden. Die ersten bekannten Jagdwaffen werden aber um über vier Millionen Jahre jünger datiert als der Erwerb des aufrechten Ganges” …

Für den Übergang zum aufrechten Gang habe ich lediglich Waffen vorausgesetzt, die auch von Schimpansen nachgewiesenermaßen genutzt werden - Stöcke und Steine. Gerade bei Stöcken besteht nicht die geringste Aussicht deren Verwendung vor 5 Millionen Jahren archeologisch nachzuweisen. Wo jedoch nicht mit Spuren zu rechnen ist, kann die Abwesenheit von Spuren nicht ernsthaft zum Gegenargument erhoben werden. Bei den Steinen sieht die Situation etwas anders aus, so dass hier tatsächlich Hoffnung besteht die These des frühen Waffentransports auf die Probe zu stellen. Bisher ist der archeologische Befund für den Zeithorizont, in den die Entwicklung des aufrechten Ganges fällt meines Wissens negativ. Da wichtige Funde aber schon immer dazu neigten, lange auf sich warten zu lassen, kann dieser Negativbefund kein hinreichender Grund sein die Hypothese des frühen Steintransports schon heute fallen zu lassen.

Für Wurfspeere besteht zu einem so frühen Zeitpunkt keinerlei Bedarf und die Jagd spielte in meinem Modell von 1999 ausdrücklich keine Rolle für den Velauf der menschlichen Evolution. Allerdings habe ich damals die Schöninger Speere bei meinen Überlegungen noch nicht berücksichtigt. Wie hoch die Rolle der Jagd innerhalb der ArmAT anzusetzen ist, ist jedoch eine untergeordnete Fragestellung. Heute würde ich es so formulieren: Anpassungen an das Jagen werden innerhalb der ArmAT nicht benötigt, könnten aber dennoch eine gewisse Rolle gespielt haben.

… “Wenn überhaupt, erscheint es mir viel eher mit allen anderen Überlegungen vereinbar, dass bessere Transporte mit den Händen nach oder mit dem Erwerb aufrechter Fortbewegung möglich wurden.” …

Der evolutionäre Erwerb der aufrechten Fortbewegung war sicher ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nahm. Bis zu welchem Zeitpunkt innerhalb dieses Prozesses sollen unsere Vorfahren darauf verzichtet haben die erzielten Fortschritte beim aufrechten Gang auch für “bessere Transporte” zu nutzen, woraus sich wiederum Selektionsvoreile ergeben haben könnten, die den Prozess an sich vorantrieben?

… “Jedenfalls scheinen die Anpassungen an die gute Wurffähigkeit von Menschen nicht - und vor allem nicht allein - ursächlich für den aufrechten Gang des Menschen zu sein” …

Das kann man so sehen . . . muß man aber nicht.

Ich habe diesen Artikel mit der Anmerkung begonnen, dass die Armed Ape Theory zur Klärung der Frage nach der Entwicklung des aufrechten Ganges nur vergleichsweise wenig beitragen kann. Diese Anmerkung stimmt jedoch nur, wenn man sie so auffasst, wie sie gemeint war - als Aussage innerhalb der Armed Ape Theory. Innerhalb der ArmAT geht es bei der Entwicklung des aufrechten Ganges nicht um unseren aufrechten Gang, sondern um denjenigen der Australopithecinen - deswegen auch die Anmerkung, dass dieser Prozess vor über 5 Millionen Jahren statt gefunden hat. Unser aufrechter Gang unterscheidet sich von demjenigen der Australpithecinen infolge von Veränderungen, die im Wesentlichen beim Übergang zum Homo erectus statt gefunden haben. Diese Veränderungen fallen damit zeitlich ins Kerngebiet der ArmAT. Zur Klärung der Frage nach diesen Veränderungen kann die ArmAT einen entscheidenden Beitrag leisten, denn dieser Prozess lässt sich anhand von Fossilen und archeologischen Überieferungen wesentlich besser überblicken, als die Entwicklung des aufrechten Ganges der Australopithecinen. Aus diesem Grund gehört dieser Prozess innerhalb der ArmAT aber auch nicht zum Themenbereich der Entwicklung des aufrechten Ganges, denn die körperlichen Umstellungen beim Übergang zum Homo erectus fanden der ArmAT zufolge überwiegend im Zuge der Optimierung der Wurfleistungen statt - der aufrechte Gang wurde dabei nur nebenbei etwas verbessert, aber nur im Rahmen dessen, was sich mit einem für das Werfen optimierten Körperbau vertrug.

Zum besseren Verständnis der unterschiedlichen Auffassugen möchte ich wieder auf ein Zitat von Prof. Niemitz zurückgreifen (”Das Geheimnis des aufrechten Ganges” S. 15):

… “Im Gegensatz hierzu (zum vorher besprochenen aufrechten Gang des Tyrannosaurus) verfügen wir Menschen nur noch über ein kleines Überbleibsel der Schwanzwirbelsäule in Form unseres Steißbeins. Rumpf und Kopf werden also etwa senkrecht über dem Hüftgelenk getragen. Dies erlaubt und erfordert breitere Schultern und pendelnde Arme. Wie wichtig die Masse der Arme für schnelles Laufen beim Menschen ist, kann man leicht mit zwei Hinweisen demonstrieren. Denken Sie an den letzten 100-Meter-Endlauf, den sie im Fernsehen verfolgt haben, und an die eindrucksvoll muskulösen, also auch schweren Schultern und Arme jener besonders schnellen Sprinter. Oder erinnern Sie sich daran, wie Sie das letzte Mal mit einer schweren Einkaufstüte an einer Hand (die Sie an schnellen pendelnden Armbewegungen hinderte) versuchten, einen Bus oder eine U-Bahn schnell laufend noch zu erreichen, und wie die an der Hand pendelnde Stofftüte mit einer Flasche Wein und reifen Tomaten darin gefährlich eigenmächtig zu schwingen begann. Wir schwanzlosen, aufrechten Zweibeiner benötigen also im Gegensatz zu Tyrannosaurus für unseren Energie sparenden Gang - und mehr noch für gelegentlich schnellen Lauf - breite Schultern und im Verhältnis zum Rumpf recht lange, relativ schwere Arme.” …

Angesichts dieses Textes frage ich mich ernsthaft, ob mein Stil der Thematik angemessen ist. Vielleicht würde man ja die ArmAT eher zur Kenntnis nehmen, wenn ich gelegentlich ein Paar Tomaten - vielleicht sogar superrote, überreife Tomaten erwähnen würde? Im Zusammenhang mit dem Werfen ließe sich das noch viel besser unterbringen, als im Zusammenhang mit dem aufrechten Gang! Zumindest die Aufmerksamkeit des Herrn Fischer (den Joschka meine ich) wäre mir damit schon mal gewiss. Und denken Sie an Ihren letzten Versuch eine Weinflasche mit in ein Fußballstadion zu nehmen! Wenn das Sicherheitspersonal nicht geschlafen hat, wurde Sie Ihnen weggenommen - aber bestimmt nicht, weil sie beim Laufen so gefährlich in der Tüte schwingt.

Ich denke jedoch, dass die ArmAT mehr zu bieten hat, als ein paar witzige Anmerkungen. Wenden wir uns also der Frage zu, warum Menschen - und insbesondere Männer - breite Schultern haben. Eine Erklärung wäre, dass wir sie enwickelt haben um beim Sprinten schneller zu sein - aber auch der beste Sprinter, den Sie sich aus Ihren Fernseh - Erinnerungen herausholen können ist in den Augen eines Löwen oder Wolfes nicht mehr als eine Witzfigur. Wir sind durch die breiten Schultern nicht schnell geworden - nur etwas weniger langsam. Wozu also der Aufwand? Löwen und Wölfe wüßten eine Antwort, für sie sind Menschen keine Witzfiguren, sie nehmen uns ernst - aber nicht, weil wir in der Lage sind mit ihnen um die Wette zu laufen, sondern weil wir so unheimliche und gefährliche Dinge tun können, wie z.B. Steine werfen.

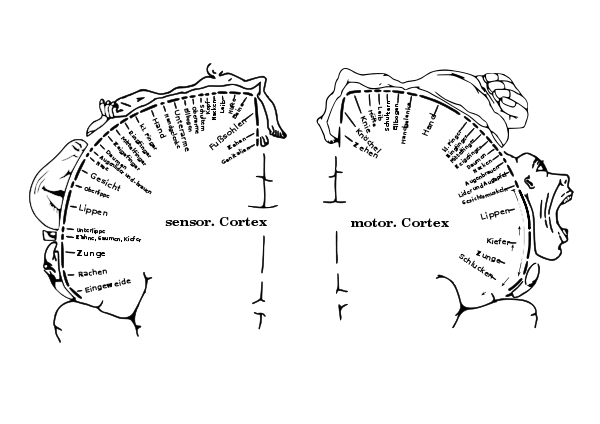

Denken Sie ruhig an die letzten Leichtathletikmeisterschaften, die Sie gesehen haben - nicht nur die Sprinter hatten da breite, muskulöse Schultern. Auch die Speerwerfer hatten solche vorzuweisen. Und die Speerwerfer brauchten nicht nur das Gewicht der Schultermuskeln, sondern auch deren Kraft und den besonderen, von anderen Menschenaffen abweichenden Aufbau dieser Muskeln. Sie brauchten die schweren, muskulösen Arme. Sie brauchten auch die Rumpfmuskulatur - und zwar in einem weit höheren Maße, als diese beim aufrechten Gang benötigt wird (Die unter natürlichen Bedingungen beim Werfen trainierte Rumpfmuskulatur stabilisiert nebenbei auch die Wirbelsäule und bäugt so Rückenschmerzen vor. Als zivilisierte Nichtwerfer bekommen wir daher leicht Probleme mit der Wirbelsäule, wenn die Lücke, die das Werfen hinterlassen hat nicht durch andere Tätigkeiten geschlosse wird. Spazieren gehen genügt da aber nicht. Ob gerade Speerwerfen hier die richtige Alternative ist, bezweifle ich jedoch. Würfe über maximale Entfernung waren in der Praxis wohl eher die Ausnahme und stellen extreme Anforderungen an den Körper. Infolge dessen neigen Speerwerfer dazu, ihren Rücken durch Überbelastung zu ruinieren, während die meisten von uns ihn durch Bewegungsmangel gefährden.) Werfer benötigen im Gegensatz zu Läufern auch den größten Muskel des Menschen, den großen Gesäßmuskel. Und sie brauchen die langen, schweren Beine, die tatsächlich ein Gegengewicht zu den muskulösen Schultern und Armen darstellen - allerdings geht es dabei nicht um die Beschleunigung der Beine, sondern um diejenige der Arme. Steinewerfer erreichen hohe Zielsicherheit dadurch, dass sie das Fingerspitzengefühl des Menschen nutzen und den Feingriff seiner Hand (Speerwerfer nutzen dagegen den Kraftgriff, Speere sind als optimierte, standardisierte Wurfgeschosse aber auch wesentlich leichter gezielt zu handhaben). Äußerlich mag die menschliche Hand Ähnlichkeit mit den Händen einiger anderer, wenig spezialisierter Primaten haben - spätestens ein Blick ins Gehirn zeigt jedoch, dass sie etwas ganz Besonderes ist. Man erkennt das am gewaltigen Umfang ihrer Repräsentation im primären sensorischen und motorischen Kortex (siehe Homunculus).

Während wir beim Laufen im tierischen Vergleich erbärmliche Leistungen vorzuweisen haben und uns mit einigermassen geringem Energieverbrauch beim Spazierengehen trösten, sind wir beim Werfen absolute Weltspitze, was eine hervorragend Grundlage darstellt, um eigene biologische Nischen zu erschliessen. Und noch etwas ist mir beim letzten Mal aufgefallen, als ich Spitzensportlern beim Sprint zugesehen habe. Die Unterschenkel machten auf mich den Eindruck ungewöhnlich lang und schlank zu sein - ich frage mich, bei welchen Körperproportionen und Geschwindigkeiten wir wohl in 3000 Jahren landen würden, wenn wir heute anfingen Sprinter zu züchten. Wir sind weit davon entfernt für das Laufen optimiert zu sein. Anstatt beim Laufen schweren Beinen schwere Schultern und Arme gegenüberzustellen, wäre es aus Sicht des optimierten aufrechten Ganges wesentlich sinnvoller die Unterschenkel zu verlängern und gleichzeitig deren Masse zu reduzieren. Dies würde die maximale Geschwindigkeit erhöhen, den Energieverbrauch senken und den Bedarf an Ausgleichsmasse am Oberkörper verringern.

Beim Übergang zum Homo erectus wurde nicht der aufrechte Gang optimiert, sondern die Wurfleistungen.